絣着物の特徴は?歴史や柄・模様の種類などについて詳しく解説!

絣着物は、日本の伝統的な織物のひとつで、にじんだような独特な模様が特徴です。

古くから庶民の衣服として親しまれてきた絣は、地域ごとに異なる技法や柄で発展しました。

本記事では、絣着物の特徴や歴史、代表的な柄や模様の種類について解説します。

また、絣着物の買取相場についても解説しているので、絣着物の売却を検討している方も、ぜひ参考にしてみてください。

なお、着物の買取をご検討の方は電話やメールからウリエルの無料査定をご利用ください。

ウリエル 商品管理スペシャリスト

河合拓治

リユース業界で12年のキャリアを持ち、現在は買取ウリエルのロジスティクスセンター責任者として年間数万点に及ぶ商品の流通・管理を統括しています。リユース検定や酒類販売管理者の資格を保持し、特にダイヤモンド・ブランド品・着物の管理体制構築に精通。

現場では「複数人による多角的な検品」を徹底し、個品管理による匂い移り防止や破損対策など、商品の価値を損なわないためのオペレーションを追求しています。物流コストの最適化を通じて、お客様への還元率向上に貢献することを目指しています。

監修者の詳細はこちら

目次

絣(かすり)着物とは?歴史や特徴

引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iyo-Kasuri_1_(Matsuyama_City).JPG

絣着物には、古い歴史があります。

絣着物が持つ歴史や特徴について確認していきましょう。

絣とは

絣とは、あらかじめ染め分けた糸を使って織り上げることで、模様にかすれを表現する織物技法です。

意図的にかすれを表現することから、「絣(かすり)」と呼ばれています。

柄の輪郭が少しずつずれることで、柔らかく味わい深い趣が生まれるため、機械織りにはない独特の風合いが楽しめるでしょう。

この技法で作られた絣着物は、お出かけ時に着用する日常着として長く親しまれており、洋服以外ではカバンやネクタイ、小物などにも利用されています。

絣の技術の歴史

絣の技術は7~8世紀にインドのラジャスターン地方で生まれました。

絣の技術はその後、ミャンマーやインドネシア、タイなどの東南アジアに広まり、14~15世紀に琉球を経て日本本土に伝わりました。

シルクロードと同じように、絣ロードと呼ばれる伝播ルートが複数あったと言われており、その絣ロードを通って日本に絣技術がもたらされたと考えられています。

その後、各地方の作家によって独自の絣技術が開拓され、久留米絣や伊予絣、備後絣などのさまざまな絣が登場しました。

絣と紬(つむぎ)の違い

絣と紬(つむぎ)の違いはシンプルで、絣は着物の柄、紬は着物の生地を指しています。

絣と紬が混同しやすい理由は、絣文様でできている織の着物を絣と言い、紬の着物でも絣と呼ぶことがあるからです。

さらに、作家によって柄に力を入れた場合は「絣」、生地に力を入れた場合は「紬」と呼び方が異なる場合もあります。

絣着物の作り方と素材

絣着物には、特有の作り方や素材があります。

これらについて確認していきましょう。

絣着物の作り方

絣着物の製作は、模様の図案をもとに経糸と緯糸の配分を決め、柄になる部分の糸を麻で括るところから始まります。

その後、糸の染色と湯洗いを経て、括った部分をほどき、糸の強度を高めるために糊付けを行います。

このとき、糸が乾かないように作業することが重要です。

続いて、柄のデザイン通りになるように糸を巻く「経巻」と「緯巻」を行い、手織りで丁寧に織り上げていきます。

仕上げに蒸気で生地を整える「湯のし」を経て完成です。

生地に使われている素材

絣の生地には、主に絹や木綿、麻が使用されています。

生地によって性質や特徴、着用に向いている時期も異なります。

| 種類 | 特徴 | 注意点 | 着用時期 |

| 絹 | 美しい光沢感があり、肌触りがよい生地です。保湿性・保温性・発散性に優れています。 | シミになりやすく、水に濡れると縮みやすいです。また、害虫がつきやすいので長年の保管には注意が必要です。 | 春、秋、冬 |

| 木綿 | 肌触りがよく、通気性に優れた生地です。熱に強くて破れにくい特徴があります。 | 縮みやすく、シワになりやすいです。また、直射日光に当たると変色しやすくなります。 | 春、秋 |

| 麻 | 通気性がよく、水分の吸湿や発散性に優れている生地です。清涼感があります。 | シワになりやすく、毛玉ができやすい特徴があります。 | 夏 |

柄や模様の種類

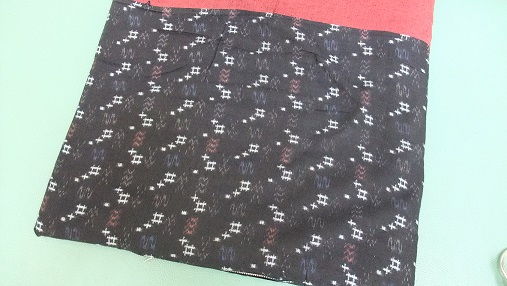

絣着物には、さまざまな種類の柄や模様が存在します。

以下2つのような十字線を組み合わせた柄が、一般的な絣模様です。

| 柄や模様の種類 | 特徴 |

| 蚊絣(かがすり) | 蚊のように小さく細かい柄が特徴的。 |

| 井桁模様(いげたもよう) | 「井」の字が着物全体にちりばめられている。 |

そして、以下の3つは一般的な絣模様とは少し異なる柄や模様です。

| 柄や模様の種類 | 特徴 |

| 雪がすり | 雪が降っているように見える絣模様。 |

| 亀甲模様(きっこうもよう) | 亀の甲羅のような六角形を組み合わせた柄。 |

| 絵がすり | 単調な模様ではなく絣で絵柄を表現したもので、絣着物の中でも珍しい模様。 |

絣の種類は?日本三大絣とは

日本には、さまざまな種類の絣が存在しており、そのなかでも久留米絣・伊予絣・備後絣は日本三大絣と呼ばれています。

以下で1つずつ詳しく解説します。

久留米絣(くるめがすり)

引用:https://www.fukuoka-now.com/ja/kurume-kasuri-studio-guide/

久留米絣とは、福岡県久留米市周辺でつくられている綿織物です。

柄の部分が白い素朴な絣模様が特徴的で、生地には温かくて優しい肌触りの木綿が使用されています。

久留米絣は、1956年に国の重要無形文化財、1976年に伝統的工芸品に指定されました。

現在でも、着物ができるまでの約30工程が手作業で行われており、着物1着が完成するまでに3か月かかることもあると言われています。

伊予絣(いよかすり)

引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iyo-Kasuri_2(Matsuyama_City).JPG

伊予絣は愛媛県の松山市でつくられている着物です。

生地にはやわらかくて吸水性に優れた綿が使用されています。

伊予絣は多く生産されていた着物で、ピーク時の1906年には年間約247万反が生産されていました。

また、伊予絣は庶民が手を伸ばしやすい価格で、普段着や農村地区の作業着にも使用されていました。

現在は製造所の数が激減し、松山市の伊予絣の織屋さんは1軒、職人は2人のみです。

備後絣(びんごかすり)

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E5%BE%8C%E7%B5%A3#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bingo_gasuri.jpg

備後絣は、広島県の福山市周辺で生産されています。

生地には保湿や吸収性、耐久性に優れている木綿やウールが使用されています。

1960年頃には備後絣の生産量が年間330万反に達し、福山市は日本一の絣産地になりました。

現在、備後絣の織屋さんは備後地区に2社のみで、備後絣の濃い藍色を活かした洋服やデニムが生産されています。

その他

日本各地で生産されている絣着物には、他にも伊勢崎絣、佐々絣、武蔵絣、琉球絣、大和絣などの種類があります。

| 種類 | 特徴 |

| 伊勢崎絣 | 群馬県伊勢崎市周辺でつくられている織物。工程のほとんどが手作業で行われている。 |

| 佐々絣 | 佐々成政の子孫成信が、愛知県一宮市で薩摩絣に似せて織り出した織物。生地には肌触りがよく、吸水性・吸湿性に優れた綿が使用されている。 |

| 武蔵絣 | 東京都武蔵村山市周辺で生産されている織物。一本絣とも言われ、織り道具である筬(おさ)一羽に、経糸(たていと)を一本ずつ通して織られている。 |

| 琉球絣 | 沖縄県で生産されている織物。糸は絹糸が使用され、染料には草木を原料としたものや化学染料などが使われている。 |

| 大和絣 | 奈良県大和高田市周辺でつくられる織物。木綿の白絣が有名で、かつて「西の大和絣・東の中野絣」とも言われている。のちに紺絣も織られるように。 |

| 薩摩絣 | 琉球から薩摩に伝わった織物。極端に生産数が少なく、「幻の薩摩絣」とも呼ばれている最高級品。 |

絣着物はいつ着る?着用シーンと帯の合わせ方

絣着物は、どのような場面で着ても良いわけではなく、適切な着用シーンが存在します。

また、帯との合わせ方も押さえておく方がよいので、それぞれについて見ていきましょう。

絣着物の着用シーンとNGシーン

絣着物は、普段着やちょっとしたお出かけに適したカジュアルな着物です。

風合いが柔らかいため、買い物や友人との食事、観光などの日常シーンで活躍します。

一方で、絣着物はカジュアル感が強いため、フォーマルな場には不向きです。

そのため、結婚式や入学式など、格式の高い場では、格の適した着物を着用しましょう。

絣着物に限らず、着物にはシーンごとにふさわしい種類があります。

TPOを意識し、場にふさわしい着物を選択しましょう。

絣着物に合わせる帯と小物

絣着物に合わせる帯は、柄の大きさやシーンに応じて選ぶとバランスよくまとまります。

例えば、大きな柄が入った絣着物には、半幅帯や兵児帯を合わせると、カジュアルに着こなせます。

一方で、小さな柄の絣着物には、名古屋帯を選ぶことで、上品に着こなせるでしょう。

また、絣着物は基本的にカジュアルな着物のため、小物選びは自由度が高いのも魅力のひとつです。

季節感や個性を反映させながら、自分らしいコーディネートを楽しみましょう。

絣着物の買取相場は~50,000円以上

引用:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yumihama-gasuri_06.jpg

絣着物の買取相場は~50,000円以上と幅広く、産地や種類、保管状態などで価格が異なります。

高価買取が期待できる絣着物は、久留米絣や伊予絣、備後絣などの日本三大絣であり、有名作家が手がけたものや希少性が高いものです。

また、ノーブランドであっても細かい絵柄であれば稀に高値がつく場合もあります。

〈買取価格相場の例〉

| 種類 | 買取価格相場 |

| 久留米絣 | ~60,000円 |

| 伊予絣 | ~50,000円 |

| 備後絣 | ~30,000円 |

| 琉球絣 | ~30,000円 |

| 薩摩絣 | ~10,000円 |

※相場は目安であり、買取価格をお約束するものではございません。

久留米絣の買取相場についてはこちらの記事でも解説しています。

絣着物を高く売るためのポイント

絣着物は証紙の有無や保管方法、業者選びによって、高価買取ができるかが決まります。

絣着物を高く売るためのポイントについて確認していきましょう。

証紙があるか確認する

絣着物は、証紙があると高価買取が期待できます。

証紙は着物の価値を一目で証明できる名刺のようなものです。

特に伝統工芸品や希少性の高い絣は、証紙の有無で買取額に大きく差がでます。

証紙と着物を一緒に保管しておくと紛失を防げるのでおすすめです。

なるべく綺麗に保管する

絣着物は着物の状態で買取価格が変わるので、なるべく綺麗に保管しましょう。

絣着物は湿気に弱く、長年タンスにしまっているとシミやカビの原因にもなってしまいます。

定期的に陰干しを行い、着物の風通しをよくし、着物に熱がこもるのを防ぎましょう。

また、絣着物をタンスにしまうときには虫食いやシミ・カビの予防に効果的なたとう紙に包むと状態の悪化を防げます。

万が一、シミやカビがある場合でも、それ以上状態が悪くなる前に出品を検討しましょう。

着物の保管については、以下の記事でも詳しく解説しています。

着物の保管はどのようにすべき?収納方法や日頃のお手入れについて解説

着物買取専門業者に依頼する

絣着物を高く売るためには、着物買取専門業者に依頼するのがおすすめです。

着物の買取は、フリマアプリやネットオークション、リサイクルショップなどでも可能です。

しかし、絣着物の価値の見極めは難しいため、買取のプロでないと安く査定をされてしまう可能性があります。

着物買取専門業者には、着物に関する知識・買取経験の豊富な査定士が在籍しているので、正しい価値での査定ができます。

着物の高価買取ならウリエルにお任せください

着物の売却を検討しているなら、ウリエルにお任せください。

ウリエルなら、経験豊富な査定士が着物の価値を正しく判定するため、適正価格で着物を買取いたします。

さらに、他社では買取できなかった着物や、着物以外にも切手や骨とう品などを買取できる場合もございます。

また、すべての絣着物が買取できるわけではありませんが、なかには買取対象となる絣着物もあるため、ご気軽にご相談ください。

まとめ

本記事では、絣着物の歴史や特徴について紹介しました。

絣着物はカジュアルな着物であるため、いつ着るのかを考えて着用することが大切です。

また、合わせる帯や小物によっても印象は異なります。

絣着物の特徴を理解し、適切なシーンでコーディネートを楽しみましょう。

2つの買取方法