読谷山花織にはどんな特徴がある?歴史や作り方について紹介!

読谷山花織(よみたにざんはなおり)は、沖縄県の読谷村で作られる花模様が魅力の織物です。

琉球王族と読谷村の住人のみに着用が許されていたことから、幻の花織とも呼ばれていました。

本記事では、そんな読谷山花織の歴史や作り方について紹介します。

読谷山花織の特徴について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

なお、着物の買取をご検討の方は電話やメールからウリエルの無料査定をご利用ください。

ウリエル 商品管理スペシャリスト

河合拓治

リユース業界で12年のキャリアを持ち、現在は買取ウリエルのロジスティクスセンター責任者として年間数万点に及ぶ商品の流通・管理を統括しています。リユース検定や酒類販売管理者の資格を保持し、特にダイヤモンド・ブランド品・着物の管理体制構築に精通。

現場では「複数人による多角的な検品」を徹底し、個品管理による匂い移り防止や破損対策など、商品の価値を損なわないためのオペレーションを追求しています。物流コストの最適化を通じて、お客様への還元率向上に貢献することを目指しています。

監修者の詳細はこちら

目次

読谷山花織(よみたんざんはなおり)とは?

引用:https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/yomitanzanhanaori/

読谷山花織とは沖縄県読谷村で作られる伝統的な織物の1つです。

花織という言葉は花柄を用いた織物という意味があります。

素材は先染めされた絹もしくは綿糸が使用され、幾何学模様を織り込まれています。

琉球藍(りゅうきゅうあい)や福木(ふくぎ)などの素材を用いて染められているのが特徴です。

現在では生産規模はかなり小さくなり、希少価値が高い織物となっております。

読谷山花織の歴史

14世紀後半頃から琉球王国は大貿易時代を迎え、中国や東南アジアなどの南方諸国との交易がありました。

そのなかで中国の織物の技術が伝えられ、読谷山花織の基礎となります。

その後、読谷山花織は琉球王府の保護下において、王族階級の御用布に指定されるまでに発展を遂げました。

当時の読谷山花織は、王族階級に属する人か読谷山の住民以外は、着ることができなかったといわれています。

このような背景から、読谷山花織は幻の花織と呼ばれるほど価値の高い着物でした。

しかし明治時代に入ると、廃藩置県による身分制度廃止によって読谷山花織は衰退してしまいます。

長い歴史の中で、一旦は途絶えてしまった読谷山花織ですが、織物作家の与那嶺貞の尽力により、現在は見事に復活を遂げています。

読谷山花織の特徴は花模様

.jpg)

引用:http://www.yomitanhanaori.com/contents/detail.php?page_id=5

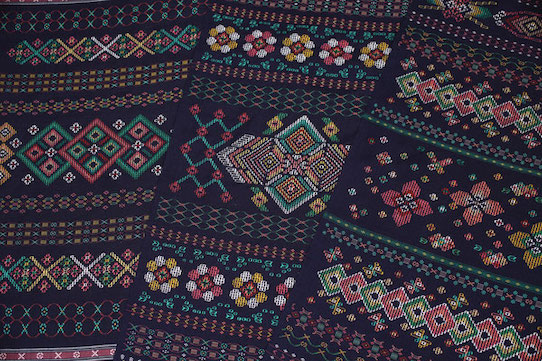

読谷山花織は、主に銭花(ジンバナ)、扇花(オージバナ)、風車花(カジマヤーバナ)という3種類の図柄をもとにデザインされています。

まず「銭花」は、銭に似せた花模様で、裕福になるという願いが込められております。

次に「扇花」は、末広りの扇の形を表していることから、子孫繁栄をするという意味が込められています。

最後に「風車花」は、沖縄では97歳の人に風車を配って長寿を祝う風習から、長寿を願うという意味が込められています。

このように読谷山花織の美しいデザインには、琉球の歴史と人々の願いが込められているのです。

読谷山花織の作り方

引用:https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/yomitanzanhanaori/

読谷山花織の織り方の特徴は、経浮花織(たてうきはなおり)、緯浮花織(よこうきはなおり)、手花織があります。

経浮花織、緯浮花織は経方向か緯方向に色糸を使い、模様を浮きあがらせる方法です。

また手織花は、手で色糸を縫い取るように模様を構成する方法です。

これらは手作業のため自由に模様を織ることができ、仕上がりは刺繍のように美しく繊細です。

読谷山花織の制作工程

読谷山花織は、いくつもの工程を経て完成します。

どのような流れで制作されているのか確認してみましょう。

デザインを起こす

まずは、方眼紙に基本となる図案を描き、色鉛筆で配色のイメージを可視化する工程です。

伝統的なパターンには「扇花」や「風車花」「銭花」があり、これらを組み合わせて幾何学模様を構成します。

派生パターンを含めると、30種類以上のバリエーションが存在します。

糸に模様を反映させ巻き取る

模様の図案が完成したら、染める前の糸に「括り」作業を施します。

染めたくない部分に綿糸を括ることで、染料の浸透を防止することが可能です。

染色には、琉球藍やグール、福木など、自然由来の染料が使われます。

括り終わった糸は「綛(かせ)」で巻き取ります。

整経し仮で筬に通す

反物に必要な糸の本数と長さを整える「整経(せいけい)」に移ります。

着尺の幅に合わせて一糸を並べていく工程で、模様のズレや糸のゆるみを防ぐために重要な作業です。

整経が終わると、「筬(おさ)」という隙間のある道具に仮で糸を1本ずつ通していきます。

経糸を巻き取る

仮筬通しが済んだ経糸を巻き取っていきます。

このとき、糸の張り具合を均一に保ちながら作業することが大切です。

染料の違いによって糸ごとに微妙な伸縮があるため、この工程でそれらを調整しておくことが仕上がりの美しさにつながります。

綜絖に通し花綜絖掛けをする

仮筬を外し、経糸を「綜絖(そうこう)」に通します。

綜絖は、経糸を上下に動かして緯糸を通す隙間を作る道具です。

さらに花模様を織り出すために「花綜絖(はなそうこう)」に糸を割り振り、織りたい柄の設計に合わせて調整を行います。

絣を分ける

綜絖通しと花綜絖掛けが終わったら、緯糸に施していた絣を解き、ボビンに巻き取ります。

その糸を「シャトル」と呼ばれる道具に通します。

織りの作業で模様を完成させる

最後に、花綜絖をペダルで操作しながら、シャトルを通して織っていきます。

1反を織り上げるには2ヶ月以上かかることもある、非常に根気のいる工程です。

ここまで終えれば、読谷山花織の完成です。

読谷山花織は完成までに長い時間がかかる

読谷山花織は高度な技術を要するため、制作行程が大変難しいことでも知られています。

織りの行程では1日で40㎝、大人用の着物を仕立て上げるまでには、約2か月もの時間がかかります。

一般的な織物とは違い、作業行程を分担せずひとりの職人が一反を最後まで作り上げるため、生産量が少なく希少価値が高い着物です。

読谷山花織の値段

読谷山花織は、その美しさと希少性から、高値で取引されることも少なくありません。

読谷山花織の新品および中古品の一般的な価格帯と、買取市場での相場感についてみていきましょう。

読谷山花織の新品の値段は〇〇円~

新品の読谷山花織は、260,000円から880,000円程度で販売されています。

特に作家物の場合は、その技術力や芸術性が評価されるため、高額をつけるのが特徴です。

金額は高額でも、読谷山花織ならではの繊細で美しい柄、深みのある色合い、生地の張りや風合いは、新品だからこそ存分に堪能できます。

また、耐久性にも優れており、長く着用できるのも新品の大きな魅力です。

そのため、大切な場面で着用する一着として、新品を選ぶ価値は十分にあるでしょう。

読谷山花織の中古の値段は〇〇円~

中古の読谷山花織は、新品に比べて価格が抑えられるものの、それでも158,000円から580,000円程度が相場となっており、高値で販売されていることがわかります。

特に、着用回数が少なく、保存状態が良好な美品は高額になります。

それでも、新品よりは安価なため、高品質な伝統工芸品を少しでも手頃に手に入れたい方には魅力的な選択肢となるでしょう。

また、中古品でも高価な買物となるため、購入する際は、信頼できる店舗や専門業者を選択すれば品質面でも安心です。

一般的に流通している読谷山花織の相場

一般的に流通している読谷山花織は、作品によって変わりますが、概ね5万円前後で買い取りされることが多いです。

新品販売価格の10分の1程度で売れると考えてよいでしょう。

もともと新品時の販売額が高いため、状態がよければ買取額も相応に高くなる傾向があります。

また買取額は、帯や着丈によって左右される場合もあります。

一般的なノーブランドの着物は数百円~数千円が相場ですので、読谷山花織は高価買取の対象となる着物のひとつといえるでしょう。

高価買取が期待できる「与那嶺貞」作品の買取相場

読谷山花織の最も有名な作家である、与那嶺貞の作品では5万〜10万円の買取額になることも珍しくありません。

与那嶺貞は読谷山花織を復興した技術保持者で、沖縄県文化厚労者でもあります。

2003年に惜しまれながら逝去されていますが、現存する与那嶺貞が作った読谷山花織は限られているので、希少性はさらに高くなっています。

状態のよい与那嶺貞の作品であれば、数十万円以上の価格で売れる可能性もあります。

読谷山花織を高く売るためのコツ

読谷山花織は、工夫次第で買取金額を上げられます。

読谷山花織を高く売るためのコツについてみていきましょう。

証紙があること

証紙がついている着物は一目で価値を証明できるため、高く買い取ってもらいやすくなるでしょう。

読谷山花織は、基本的に証紙がついているため、査定の際は必ず一緒に出しましょう。

下記は、価値の高い読谷山花織に記載されている証紙です。

| 組合証紙 | 読谷山花織事業協同組合が発行する証紙 |

| 織物検査済之証紙 | 沖縄県読谷山花織物検査所が発行する証紙 |

| 伝統証紙 | 経済産業大臣が指定した証紙 |

| 沖縄県証紙 | 沖縄県織物検査規格に合格した証紙 |

お持ちの読谷山花織が該当するかどうか確認してみてください。

少しでもよい状態に保つ

少しでも価値を下げないためには、正しいお手入れの方法を知っておくことが大切です。

読谷山花織は普段着であることや、絹を使用しているので、汚れやシミなどが発生しやすい着物です。

その原因は「湿気」にあるので、着用後はハンガーにかけて風通しのよい日陰に3~4時間干して、湿気を取り除いてから収納しましょう。

また、傷や落ちない汚れがある場合は、着物専門のクリーニング店に出すことをおすすめします。

たった5mmのシミで、買取額が数万円も下がることもあるので、少しでもよい状態を保つように心がけましょう。

着物の保管については、以下の記事でも詳しく解説しています。

着物の保管はどのようにすべき?収納方法や日頃のお手入れについて解説

着丈が長いこと

着物のサイズも、高価買取につながる重要なポイントのひとつです。

160センチ以上の着物は需要が高く、着丈の短い着物より高く買取されます。

理由としては、サイズが大きな着物であれば調整が可能なため、再販しやすいからです。

一方、着丈の短い着物は着用できる人が限られてしまうため、需要も小さくなります。

買取専門業者に依頼する

読谷山花織は着物の専門知識がある業者でないと、その価値を正確に判断することはできせん。

そのため、リサイクルショップなどに持っていくと高く買取されない可能性もあります。

ただでさえ着物は査定項目が多く、簡単に買取金額を出せるものではありません。

このような理由から、読谷山花織を適正な価格で売るためにも、着物の買取専門業者に査定を依頼しましょう。

読谷山花織以外にも!沖縄の由緒ある織物

沖縄の由緒ある織物は、読谷山花織のほかにも以下のように多数存在します。

- ・久米島紬

- ・芭蕉布

- ・琉球絣

- ・宮古上布

- ・知花花織

- ・八重山上布

- ・首里織

- ・与那国織

- ・琉球紅型

- ・読谷山ミンサー

- ・八重山ミンサー

これらの織物の中から、沖縄を代表する「久米島紬」「芭蕉布」「琉球絣」の3つについて詳しくみていきましょう。

久米島紬

久米島紬(くめじまつむぎ)は、沖縄県久米島で作られる伝統的な絹織物です。

草木染めや泥染めによる深みのある色合いと素朴なしなやかさを持っているのが特徴です。

また、全工程を一人の織子が手作業で行うため、制作には手間と時間がかかります。

地方的な特色の強さと、芸術価値の高さが認められて、1977年には沖縄県の無形文化財に、2004年には国の重要無形文化財に指定されました。

今なお根強い人気を誇る、日本を代表する伝統工芸品のひとつです。

久米島紬については、以下の記事でも詳しく解説しています。

芭蕉布

芭蕉布(ばしょうふ)は、沖縄県大宜味村喜如嘉で作られる伝統的な織物です。

植物の芭蕉から手作業で繊維を取り出し、さらっとした風通しの良い生地に仕上げるのが特徴です。

「トンボの羽」とも称される薄くて張りのある質感は、湿度の高い沖縄の風土に適していたため、古くから重宝されてきました。

芭蕉の栽培には3年、そして芭蕉を収穫してから一反の芭蕉布を織るまでに約3ヶ月の手間暇がかかることから、幻の織物とも呼ばれています。

高値がつきやすい帯については、以下で詳しく解説しています。

琉球絣

琉球絣(りゅうきゅうかすり)は、沖縄県南風原町で織られている伝統的な絣織物です。

14〜15世紀に中国や東南アジアとの交易を通じて伝わった織物技術が起源とされていす。

素材は主に絹糸を使用しており、染色には草木染料や化学染料などが使われています。

琉球絣の大きな特徴は、沖縄の自然や動植物をモチーフにした600種類以上に及ぶ多彩な文様です。

緯糸を手作業で織り込む伝統技法によって、職人が1日に1~2メートルほどずつを丁寧に織り上げています。

絣の着物については、以下の記事でも詳しく解説しています。

絣の着物の特徴や買取相場は?久留米絣など絣の種類や高価買取のポイントを解説します!

読谷山花織の高価買取はウリエルにお任せください

読谷山花織の買取を検討している方は、買取専門店「ウリエル」にお任せください。

ウリエルでは、熟練の査定士が着物の価値を丁寧に見極めて適切に評価いたします。

また、ウリエルの強みの一つが出張買取サービスです。

出張買取なら、自宅にいながら査定から引き取りまで完結できるため、忙しい方や遠方にお住まいの方にも便利です。

読谷山花織を納得のいく価格で手放したいなら、ぜひウリエルに一度ご相談ください。

まとめ

本記事では、読谷山花織の特徴や作り方について紹介しました。

読谷山花織は、沖縄県読谷村で制作されている歴史ある織物です。

特有の花模様は高いデザイン性を誇り、現代でも愛されています。

完成までに時間がかかることから、生産量が少なく希少価値が高いため、物によっては高額で取引されます。

読谷山花織の売却を検討している方は、信頼できる買取店に査定を出すところから始めてみましょう。

2つの買取方法